测试目标和范围定义:

测试目标和范围定义是软件开发过程中的一个重要阶段,它涉及到确定测试活动的具体目标和界定测试的范围。这一步骤的目的是为了确保测试工作能够高效、有针对性地进行,同时避免资源的浪费和测试的盲目性。

测试目标通常包括验证软件是否符合需求规格、识别软件中的缺陷、评估软件的性能和安全性等。这些目标将指导测试团队选择合适的测试方法和工具,以及制定测试计划。

范围定义则涉及到确定哪些功能和模块需要被测试,以及测试的深度和广度。这通常基于软件的复杂性、风险评估和项目的时间、预算限制。明确测试范围有助于测试团队集中精力在最关键的部分,提高测试的效率和效果。

在实际操作中,测试目标和范围定义需要与项目团队紧密合作,确保测试活动与项目的整体目标和需求保持一致。这一过程可能需要多次迭代和调整,以适应项目进展和变化的需求。

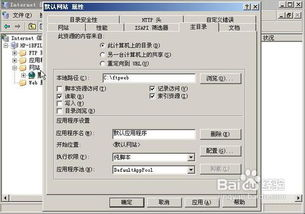

测试环境搭建和配置:

测试用例设计和开发:

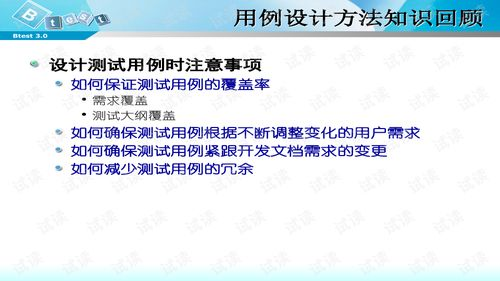

测试用例设计和开发是软件测试过程中的核心环节,需基于需求文档进行全面分析,明确测试目标与范围,确保用例覆盖功能点、非功能点(如性能、安全)及边界场景。常用设计方法包括等价类划分(将输入数据按有效/无效分类)、边界值分析(关注输入/输出的边界条件)、场景法(模拟用户操作流程)等,通过这些方法设计合理的输入数据和对应的预期结果,保证用例能有效验证需求的正确性。

测试用例开发需遵循规范,包含唯一标识(如用例ID)、测试环境(硬件/软件配置)、前置条件(执行前需满足的状态)、详细操作步骤(分点描述,逻辑清晰)、预期结果(明确可验证的输出)及优先级(标记高/中/低,指导测试执行顺序)。同时,用例需具备可执行性,避免模糊表述,步骤需具体到可操作层面,确保测试人员能按用例独立复现测试过程。

随着项目迭代和需求变更,测试用例需动态维护,及时删除失效用例,补充新增功能或修改模块的用例,更新用例的前置条件、步骤或预期结果,确保用例与实际产品状态一致。需记录用例的修改历史,便于追溯用例变更逻辑,保障测试过程的可追溯性和用例的有效性。

测试执行和管理:

测试执行是将测试用例转化为实际操作的过程,需以测试计划为依据,明确测试范围、目标及资源。执行前要完成测试用例评审,确保用例覆盖功能点、边界条件等关键场景,同时准备测试环境,包括硬件配置、软件版本、数据准备及网络设置,避免环境差异影响测试结果。执行中按用例优先级依次操作,记录执行状态(通过/失败),对失败用例及时记录缺陷,明确缺陷的严重程度、复现步骤、环境信息及截图,同步至缺陷管理系统,推动开发团队修复。

测试管理涵盖进度、资源、风险及沟通的协调。需制定详细测试进度计划,设定每日/周里程碑,通过甘特图或燃尽图跟踪进度,对延期任务分析原因(如需求变更、环境问题)并调整计划。资源管理方面,合理分配测试人员职责,确保测试、开发、产品团队信息同步,定期召开测试例会,同步进展、问题及风险。同时识别潜在风险,如需求频繁变更导致用例返工、环境不稳定等,提前制定应对方案,保障测试工作有序推进。

缺陷跟踪和报告:

缺陷跟踪和报告是软件开发过程中至关重要的环节。有效的缺陷管理不仅能提升软件质量,还能优化团队协作效率。通过系统化的缺陷跟踪,开发团队能够及时发现并修复软件中的问题,确保最终用户获得稳定且可靠的产品体验。

缺陷报告作为缺陷管理的基础,需要详细记录缺陷的各个方面,包括重现步骤、影响范围、严重程度等关键信息。这有助于开发人员快速定位问题并进行有效的修复。同时,完善的缺陷报告还能为后续的质量分析和改进提供有力支持。

在现代软件开发中,许多团队采用专业的缺陷跟踪工具来管理缺陷。这些工具不仅提供了强大的缺陷记录和报告功能,还能实现缺陷状态的实时更新和通知,从而确保团队成员之间的顺畅沟通。