软件质量保证计划的定义与重要性

制定软件质量保证计划的步骤

制定软件质量保证计划需要明确目标和范围,需确定质量目标(如缺陷率、用户满意度等)、项目的具体范围(功能模块、交付物等),以及质量保证活动覆盖的阶段和边界,避免范围模糊导致质量保障重点不明确。

要识别利益相关者,包括用户、开发团队、管理层、测试人员等,通过需求调研明确他们对软件质量的核心需求(如功能完整性、性能稳定性、安全性合规性等),确保计划满足各方期望。

接着需制定质量标准和规范,结合行业标准(如ISO 9126)、项目需求定义质量维度(功能、性能、易用性、可靠性等),同时明确文档规范(如需求文档、测试报告格式)和流程规范(如变更控制流程),为质量检查提供依据。

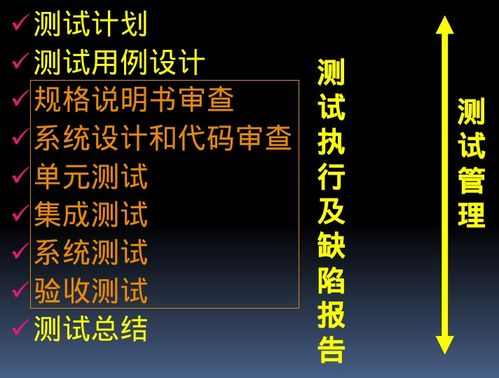

之后规划质量控制活动,确定测试策略(单元测试、集成测试、系统测试、验收测试的执行方式和频率)、评审机制(代码评审、设计评审、需求评审的参与角色和流程)、审计计划(定期检查开发过程是否符合规范,如代码规范、配置管理规范),确保质量检查全面覆盖关键环节。

同时需确定资源需求,包括人力资源(明确QA人员职责、测试人员配置)、工具资源(选择测试管理工具、缺陷跟踪工具、版本控制工具等)、时间资源(在项目各阶段分配质量活动时间,如需求阶段的评审时间、开发阶段的测试时间),确保资源充足以支撑计划执行。

还需制定风险应对措施,识别质量保证过程中的潜在风险(如需求变更频繁导致测试返工、资源不足影响测试进度、技术难题导致缺陷遗漏等),提前制定预防措施(如加强需求变更管理、预留缓冲时间)和应对方案(如调整测试优先级、增加测试人力)。

要建立沟通机制,明确质量状态汇报频率(日报、周报)、沟通渠道(会议、邮件、协同工具),以及问题反馈流程(缺陷上报、状态同步、解决方案确认),确保团队成员及时获取质量信息,协同推进质量保障工作。

制定执行和监控流程,包括计划执行的具体步骤(如按阶段推进质量活动)、进度跟踪方法(定期检查质量活动完成情况)、问题记录与解决机制(缺陷闭环管理流程)、计划动态调整流程(根据实际执行情况优化质量活动),确保计划在执行中可监控、可优化,最终实现软件质量目标。

软件质量保证计划中的关键要素

实施软件质量保证计划的挑战与解决方案

软件质量保证计划的效果评估与持续改进